Por el doctor Eddy Pérez-Then, Dr. Med, MSP, MSPH, MBA, PhD.

Presidente, Two Oceans in Health

Decano Asociado de Investigación, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad O&M

Miembro de la Asociación Dominicana de Facultades de Escuelas de Medicina (ADOFEM)

Miembro del Comité Académico de la Federación Panamericana de Escuelas de Medicina (FEPAFEM)

Resumen

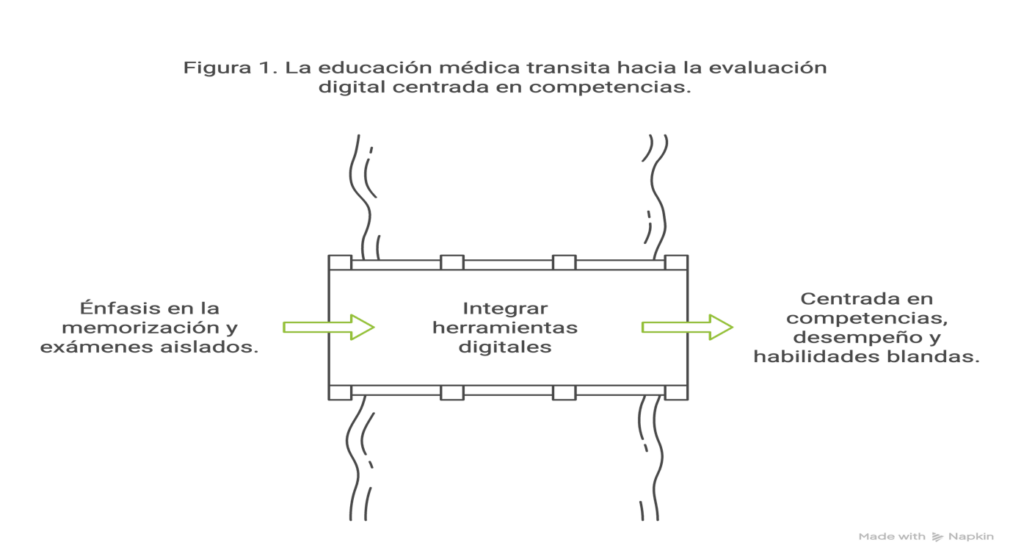

La educación médica del siglo XXI ha transitado desde un énfasis en la memorización de contenidos hacia un modelo basado en competencias, desempeño clínico real y responsabilidad social. En este nuevo contexto, la evaluación deja de ser un evento aislado al final del curso para convertirse en un proceso continuo, longitudinal y apoyado en herramientas digitales. La integración de portafolios electrónicos, analítica de aprendizaje, retroalimentación asistida por inteligencia artificial (IA), simulación clínica y realidad virtual (RV) ofrece oportunidades para valorar no solo el conocimiento, sino también el razonamiento clínico, las habilidades blandas y el profesionalismo. Sin embargo, estos avances conllevan riesgos de tecnocentrismo, inequidad y dependencia de la IA si no se acompañan de una gobernanza académica sólida y de una visión pedagógica clara. El presente artículo analiza los principales componentes de la evaluación del aprendizaje en la era digital, comparando modelos tradicionales basados en exámenes memorísticos con estrategias centradas en competencias y desempeño, e identifica riesgos y mitigaciones para una implementación responsable y contextualizada en la región latinoamericana y caribeña.

Fuente: Imagen elaborada por el autor utilizando Napkin IA a partir de las referencias del artículo.

I) Introducción

La transformación hacia currículos por competencias ha redefinido la pregunta central de la educación médica: ya no basta con saber “qué” conoce el estudiante, sino qué es capaz de hacer con lo que sabe en contextos clínicos reales o simulados.¹⁻³ Durante décadas, el eje de la evaluación se centró en exámenes escritos, frecuentemente memorísticos, que privilegiaban la reproducción de datos sobre el razonamiento, la toma de decisiones y el desempeño profesional.

La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de modalidades híbridas, la virtualización de la enseñanza y la expansión de plataformas de evaluación en línea, a la vez que evidenció desigualdades en el acceso y la necesidad de fortalecer el profesionalismo, la resiliencia y la responsabilidad social del médico.⁴⁻⁶ En este entorno, la evaluación del aprendizaje se reposiciona como un instrumento de acompañamiento y mejora continua, más que como un simple filtro de aprobación.

La era digital ofrece herramientas potentes –portafolios electrónicos, simuladores de alta fidelidad, analítica de aprendizaje (learning analytics), IA generativa y realidad virtual (RV)–, pero su valor depende de que se integren a un marco de educación basada en competencias, alineado con estándares internacionales, prioridades nacionales de salud y la misión social de las escuelas de medicina.¹,⁷

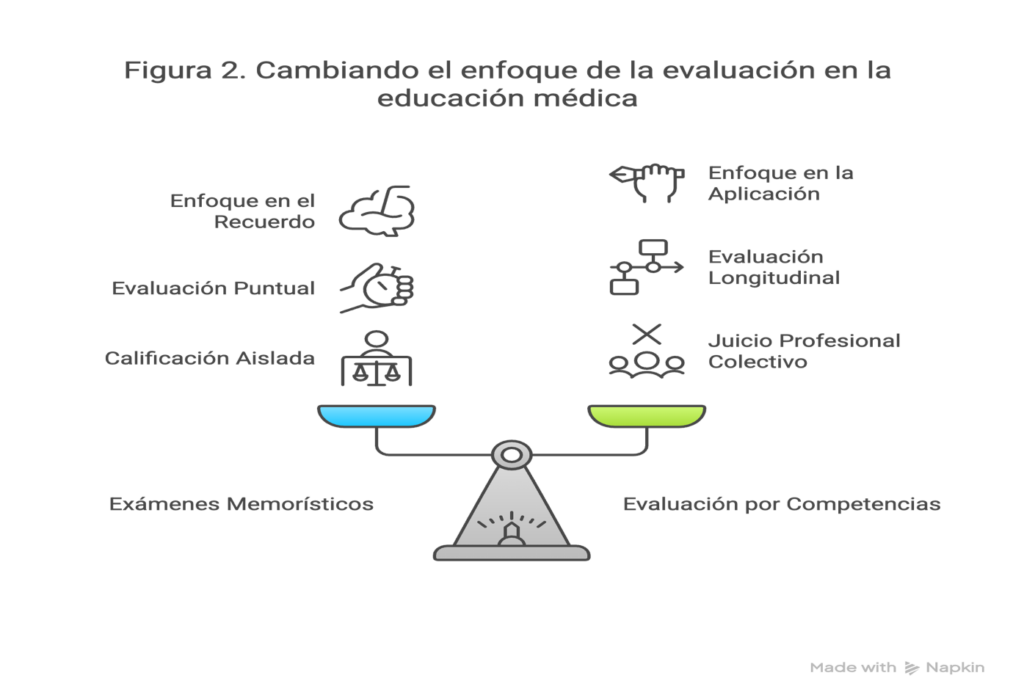

II) De los exámenes memorísticos a la evaluación por competencias y desempeño

El modelo tradicional centrado en exámenes escritos, muchas veces de opción múltiple, permite evaluar de forma eficiente grandes grupos de estudiantes y mantiene un lugar importante en la valoración de conocimientos factuales. Sin embargo, resulta insuficiente para capturar competencias complejas como el razonamiento clínico, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo o el profesionalismo.³

La evaluación por competencias introduce varios cambios clave:

- Del resultado puntual al trayecto longitudinal: se pasa de “una nota en un examen” a la revisión de evidencias acumuladas en distintos escenarios, tiempos y niveles de complejidad.¹⁻³

- Del énfasis en recordar al énfasis en aplicar y reflexionar: se prioriza la integración de conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones clínicas auténticas o simuladas.⁴

- De la calificación aislada al juicio profesional colectivo: comités de progreso revisan portafolios, examen clínico objetivo estructurado (OSCE, por sus siglas en inglés) y evaluaciones por mini exámenes clínicos (mini- CEX, por sus siglas en inglés), desempeño en simulación y experiencias comunitarias para tomar decisiones más justas y equilibradas.³,⁷

Fuente: Imagen elaborada por el autor utilizando Napkin IA a partir de las referencias del artículo.

En este marco, los exámenes memorísticos se reposicionan como una herramienta más dentro de un ecosistema de evaluación por competencias, y no como el eje central del sistema.

III) Portafolios electrónicos y evaluación longitudinal

El portafolio electrónico se consolida como una herramienta clave para documentar la progresión de competencias a lo largo del programa.¹,³ Lejos de ser un simple repositorio de tareas, bien diseñado se convierte en un instrumento de reflexión, trazabilidad y toma de decisiones.

Entre los elementos que puede integrar un portafolio electrónico en educación médica se incluyen:

- Registros de mini-CEX, Observación Directa de Habilidades Procedimentales (DOPS, por sus siglas en inglés) y otras evaluaciones estructuradas en el entorno clínico.³

- Informes de rotaciones en atención primaria y en hospitales de distintos niveles de complejidad.⁵

- Evidencias de simulación (OSCE, escenarios de alta fidelidad, prácticas con RV) acompañadas de rúbricas.⁴

- Reflexiones narrativas sobre errores, dilemas éticos y experiencias en contextos vulnerables.⁷

- Productos académicos y comunitarios: proyectos de investigación, intervenciones en salud pública y actividades de responsabilidad social.⁵,⁹

Para que el portafolio electrónico cumpla su función formativa, deben considerarse varios principios,2-4 que se presentan en la figura 3 que se incluye a continuación:

Fuente: Imagen elaborada por el autor utilizando Napkin IA a partir de las referencias del artículo.

De esta manera, el portafolio electrónico permite articular la evaluación con la misión institucional y la responsabilidad social, al visibilizar el desempeño en contextos clínicos y comunitarios reales.⁵,⁷

IV) Analítica de aprendizaje y retroalimentación con inteligencia artificial (IA)

La analítica de aprendizaje se define como el uso sistemático de datos generados por las actividades educativas para entender y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En educación médica, las plataformas virtuales, simuladores, portafolios y sistemas de evaluación clínica generan una gran cantidad de información que puede organizarse en tableros de seguimiento para estudiantes, tutores y autoridades académicas.⁸

Con apoyo de IA, es posible:

- Identificar patrones de error en casos clínicos virtuales y proponer rutas de remediación personalizadas.⁴,⁸

- Detectar estudiantes en riesgo académico de forma temprana, a partir de su participación en plataformas, puntualidad en entregas y desempeño en tareas clave.²

- Ofrecer retroalimentación inmediata y adaptativa en cuestionarios, escenarios de simulación o ejercicios de escritura académica, señalando omisiones diagnósticas, sesgos cognitivos y oportunidades de mejora.⁸

- Sugerir variaciones de casos clínicos según edad, comorbilidades o contexto socioeconómico, ampliando la exposición clínica sin riesgo para pacientes reales.⁴

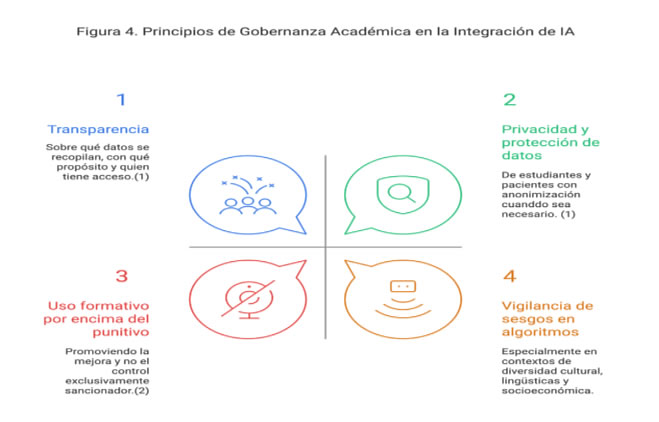

No obstante, la integración de analítica de aprendizaje e IA debe estar guiada por principios de gobernanza académica que se presentan, a continuación, en la figura 4.

Fuente: Imagen elaborada por el autor utilizando Napkin IA a partir de las referencias del artículo.

La IA se concibe así como un co-docente silencioso, subordinado al juicio profesional humano y al marco ético institucional.¹,⁸

V) Evaluación de habilidades blandas y profesionalismo

Las habilidades blandas y el profesionalismo –empatía, comunicación efectiva, trabajo en equipo, manejo del error, ética y compromiso social– son determinantes de la calidad de la atención y de la seguridad del paciente, pero su evaluación resulta especialmente desafiante.⁵,⁹

La era digital no resuelve por sí misma esta dificultad, pero ofrece herramientas complementarias para documentar mejor estas dimensiones:

- Rúbricas conductuales para entrevistas clínicas, entrega de malas noticias y trabajo interprofesional, integradas en OSCE y simulación.⁴

- Evaluaciones 360° que recogen la perspectiva de pacientes simulados, enfermería, pares y otros miembros del equipo de salud, gestionadas a través de plataformas digitales.²

- Registros narrativos y reflexión guiada, almacenados en portafolios electrónicos, que permiten analizar la respuesta del estudiante ante errores, conflictos y dilemas éticos.⁷

- Simulaciones sincrónicas y asincrónicas, incluyendo escenarios en línea y con RV, que sitúan al estudiante frente a situaciones de tensión emocional y decisiones complejas.⁴

La IA puede contribuir de manera puntual en esta dimensión –por ejemplo, analizando patrones de lenguaje en interacciones simuladas o generando escenarios con diferentes perfiles de pacientes–, pero la valoración global del profesionalismo debe permanecer bajo la responsabilidad de comités humanos, considerando el contexto y la trayectoria del estudiante.¹,⁸

VI) Comparación entre OSCE tradicional y simulación con realidad virtual

El examen clínico objetivo estructurado (OSCE) es un pilar consolidado de la evaluación de competencias clínicas.³,⁴ Su fortaleza reside en la estandarización de escenarios, el uso de pacientes estandarizados o maniquíes y la aplicación de listas de cotejo y rúbricas que aumentan la objetividad.

La simulación con realidad virtual complementa al OSCE al permitir:

- Recrear entornos clínicos complejos (emergencias, desastres, eventos de múltiples víctimas) que resultan difíciles o riesgosos de simular con pacientes estandarizados.⁴

- Registrar de manera detallada tiempos de respuesta, secuencia de decisiones y coordinación de equipo.⁴

- Repetir escenarios con variaciones controladas, ajustando el nivel de dificultad según la competencia del estudiante.⁴,⁸

Una comparación sintética permite visualizar fortalezas y límites de cada enfoque:

- OSCE tradicional:

- Fortalezas: contacto cara a cara, evaluación de examen físico, comunicación directa y razonamiento clínico en tiempo real.³

- Límites: logística compleja, costos elevados, dificultad para simular eventos críticos de alta peligrosidad.⁴

- Simulación con RV:

- Fortalezas: inmersión en entornos de alta complejidad, posibilidad de repetición, registro granular de desempeño, trabajo colaborativo a distancia.⁴,⁸

- Límites: costos iniciales de tecnología, necesidad de capacitación docente y riesgo de sobrevalorar la novedad tecnológica sobre los objetivos pedagógicos.⁴

Más que sustituir al OSCE, la RV se integra en un modelo complementario en el que la evaluación de competencias clínicas combina las estaciones OSCE para habilidades clínicas fundamentales y comunicación y escenarios de simulación avanzada –incluyendo RV– para crisis, coordinación de equipos y toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre.⁴

VII) Riesgos y mitigaciones de la evaluación en la era digital

La incorporación de tecnología en la evaluación del aprendizaje conlleva riesgos que deben ser reconocidos explícitamente para diseñar estrategias de mitigación.2-4,8 En el cuadro 1, a continuación, se sintetizan algunos de los principales riesgos en la evaluación en la era digital y sus posibles respuestas institucionales.

Cuadro 1. Riesgos y mitigaciones en la transformación digital de la evaluación en educación médica*

| Riesgo principal (ref) | Descripción del riesgo | Estrategias de mitigación propuestas |

|---|---|---|

| Tecnocentrismo (2–3) | Priorizar plataformas y métricas sobre el rediseño pedagógico y el currículo por competencias. | Alinear toda innovación con resultados de aprendizaje claros; iniciar pilotos evaluados; vincular cada herramienta a competencias específicas. |

| Reduccionismo métrico (3,8) | Confiar exclusivamente en indicadores numéricos, perdiendo la riqueza de la evaluación cualitativa y narrativa. | Combinar datos cuantitativos con juicios profesionales; fortalecer portafolios, rúbricas y evaluaciones narrativas colegiadas. |

| Brecha digital y desigualdad de acceso (5–6) | Diferencias en conectividad y dispositivos que se traducen en oportunidades desiguales de aprendizaje y evaluación. | Establecer fondos solidarios; crear espacios digitales en campus; garantizar un umbral mínimo de acceso tecnológico para todo el estudiantado. |

| Dependencia de IA y atrofia del razonamiento (4,8) | Delegar el análisis clínico a la IA, debilitando el razonamiento propio del estudiante. | Diseñar tareas que exijan explicar el razonamiento; explicitar el uso de IA; evaluar la capacidad de detectar errores y sesgos de la IA. |

| Gobernanza débil y uso no ético de datos (1–2) | Uso de datos sin consentimiento claro ni reglas sobre privacidad, propiedad intelectual y plagio. | Implementar políticas institucionales de datos y ética digital; formar comités de gobernanza; incluir módulos de ética y ciudadanía digital. |

*Elaborado por el autor a partir de la literatura citada en el texto, con las referencias correspondientes.

A estos riesgos se suma el peligro de carecer de monitoreo sistemático sobre el impacto real de las innovaciones. Por ello, se recomienda desarrollar portafolios docentes que incluyan metas explícitas en evaluación, simulación e IA,2 así como definir indicadores y tableros básicos de seguimiento que permitan ajustar estrategias según evidencia de aprendizaje, equidad e impacto social.1,5,7

VIII) Conclusión

La evaluación del aprendizaje en la era digital constituye un eje estratégico de la educación médica del siglo XXI. Pasar de exámenes memorísticos a sistemas de evaluación por competencias implica no solo introducir nuevas herramientas tecnológicas, sino redefinir el sentido mismo de la evaluación como acompañamiento, retroalimentación y garantía de calidad para la sociedad.

Portafolios electrónicos, analítica de aprendizaje, IA, OSCE, simulación y RV conforman un ecosistema de evaluación que, bien articulado, permite valorar de forma más justa y completa el desempeño clínico, las habilidades blandas y el profesionalismo del futuro médico, considerándose que su implementación debe estar guiada por principios de equidad, ética, responsabilidad social y alineación con las prioridades de los sistemas de salud.

Reconocimiento de uso de la IA, agradecimiento y responsabilidad de autoría

El autor reconoce el uso de herramientas de inteligencia artificial, incluyendo ChatGPT y Napkin AI, para la estructuración del artículo. Se agradece la ayuda invaluable y desinteresada de la Dra. Marija Miric, Directora Ejecutiva de Two Oceans in Health, en la selección de las herramientas de IA para la elaboración del artículo y las figuras. De manera particular, el autor desarrolló todo el contenido, el análisis, la interpretación y la argumentación, así como revisó y editó todos los resultados generados con IA para garantizar su precisión, originalidad y rigor académico. El autor asume la plena responsabilidad del artículo final y sus conclusiones.

Referencias

- World Federation for Medical Education. WFME Global Standards for Quality Improvement of Medical Education. 2020.

- Cooke M, Irby DM, O’Brien BC. Educating Physicians: A Call for Reform of Medical School and Residency. Jossey-Bass; 2010.

- Frank JR, et al. Competency-based medical education: Theory to practice. Medical Teacher. 2010;32(8):638–645.

- Issenberg SB, et al. Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: A BEME review. Medical Teacher. 2005;27(1):10–28.

- World Health Organization. Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030. 2016.

- Rose S. Medical student education in the time of COVID-19. JAMA. 2020;323(21):2131–2132.

- Boelen C, Woollard R. Social accountability and accreditation. Medical Education. 2011;45(1):71–77.

- Paranjape K, Schinkel M, Nannan Panday R, Car J, Nanayakkara P. Introducing Artificial Intelligence Training in Medical Education. JMIR Med Educ 2019;5(2): e16048. URL: https://mededu.jmir.org/2019/2/e16048.DOI: 10.2196/16048.

- Frenk J, Chen L, Bhutta ZA et al. Health professionals for a new century. The Lancet. 2010;376(9756):1923–1958.

No te pierdas una noticia, suscribete gratis para recibir DiarioSalud en tu correo, siguenos en Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, telegram y Youtube